翰林版二下國語第八課童詩「想」是改自於詩人鍾榮能的作品。

對於課文中幾首被改寫過的詩作,我向來有些想法,覺得孩子沒有機會看到原作很是可惜,所以課堂上我念出原詩,讓孩子就兩首詩,進行比較並且發表他們的喜好:

改寫過的詩,寫了「快樂」、「難過」、「開心」時刻的心理活動,卻沒有寫到「生氣」、「害怕」、「厭惡」等等情緒發生的時候,你覺得這樣的寫法怎麼樣?(原詩寫的是「煩惱」、「難過」、「高興」三種)

既然是喜好,只要能陳述理由且合理通順,我不會設立標準答案,因此班上各組答案(有些組甚至組員意見各異)很是多元。

【喜歡原詩的意見】

(1)原詩從煩惱的狀態、難過的樣子,再寫到高興的情緒,感覺情緒是從低點一直爬升到高點,讓讀者覺得心情從不好,慢慢變得美好。但改寫過的詩,一下子寫快樂,一下子寫難過,又一下子變成開心,感覺上起伏很大,我們不太喜歡這樣情緒起伏的詩。

(2)原詩和改寫的詩,最大的不同是原詩有兩種不好的情緒,改寫過的新詩只有一種不好的。我們覺得情緒很好,要怎樣想都很簡單,但當我們情緒不好,要怎樣想讓自己開心卻不容易,所以原詩能告訴我們怎麼做,比較好。

(3)原詩「傷心的時候」把自己變成魚兒的想法很好,因為小魚在河裡很自在,讓河流把傷心帶到浩瀚的大海,也寫得很好,因為大海很大,能把傷心變小變消失。

(4)改寫過的新詩,「開心」和「快樂」的情緒太像了,不用寫到兩段,應該要寫三種不一樣得比較好。

【喜歡改寫過的新詩的意見】

課文寫了兩種好情緒時的情形,讓人覺得開朗美好,這和孩子的生活很像,我們開心快樂的時候比較多。而且小學生本來就要追求開心快樂,所以改寫過的詩更適合我們。

=======================================================================

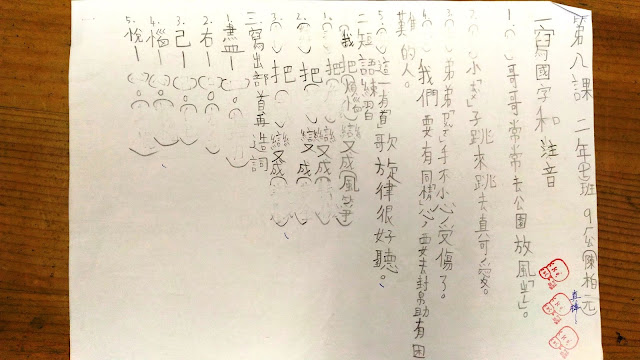

看到孩子們興致勃勃的討論發表,即使是幾個平常看似酷酷的小孩,也能活絡的參與在其中,甚至欲罷不能,這種風景真的是百看不厭啊!而後,我讓孩子嘗試以新舊作都沒有提到的不同情緒為題,進行詩的討論及仿作。

這個活動早就不是我這課教學的初體驗,所以這批孩子有幸欣賞學長姊的作品,我在唸讀的過程中,會適時點出寫詩仿作精彩的元素,讓他們在小組討論時可以有所嘗試。